本书以《刑事诉讼法》的修订为契机,是继2001年出版的《刑事诉讼:控、辩、审三人谈》之后,张军、姜伟、田文昌的再次对话。三位作者分别站在法官、检察官和律师的角度,对新刑事诉讼法背景下的刑诉理论与实务问题展开激烈讨论。读者可以从中领略他们各自不同的立场、观点的交锋和思想的碰撞,体会我国刑事诉讼制度和理念的演变历程、经验得失以及对刑事诉讼未来发展的愿景。全书以自然融入的现场感、辩驳求真的可读性、观点交锋的碰撞力,为控、辩、审三方提供了一种有益的多维视角,对理论界和实务界均有极大的借鉴价值。

法的生命在于实施

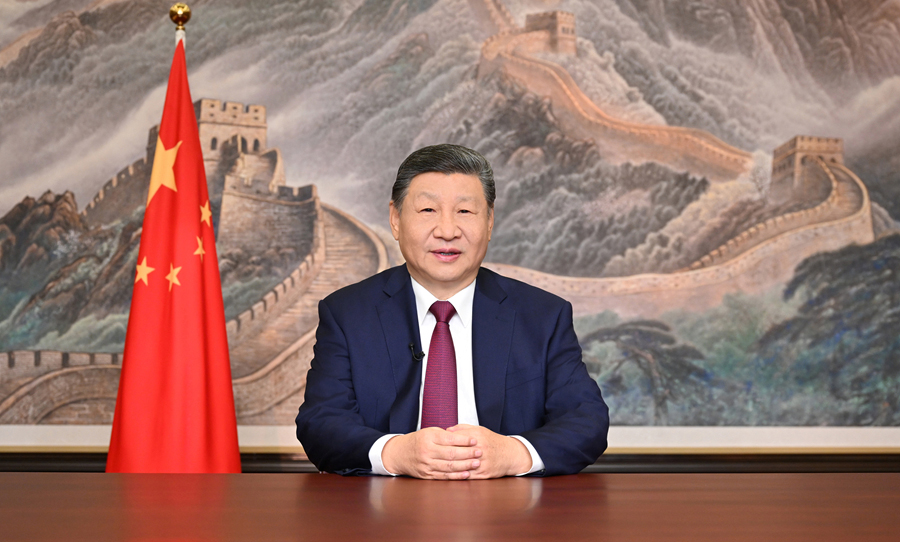

张军 / 文

(张军,1956年生,山东博兴人。1973年在吉林省插队,1975年在长春团市委工作。1978年起先后在吉林大学法律系、中国人民大学法律系获得法学学士、法学硕士学位,在职获得武汉大学法学博士学位。1985年到最高人民法院工作,历任研究室副主任、刑事审判庭庭长、审判委员会委员、副院长,具体负责刑事审判、司法解释和应用法学研究工作。期间,曾在北京市海淀区人民法院任职,在北京市高级人民法院任副院长,在司法部任副部长。曾代表最高人民法院参与1996年、2012年《刑事诉讼法》的修订和1997年及其后多次《刑法》的修订工作。兼任国家法官学院教授、中国人民大学博士生导师。现在中央纪委工作。)

十年瞬间。《刑事诉讼:控、辩、审三人谈》在2001年出版时,这种形式的著述在当时系属首创。该书以其自然融入的现场感、辩驳求真的可读性、不同观点交锋碰撞的全景式呈现,让不同的读者能够各自撷取有用成分,得到了法律人和广大读者的认可。如今我们又重聚首再谈刑事诉讼法,中国的法治建设、司法环境、法律共同体的培养乃至民众的法律素养都有了长足进步,已与十几年前不可同日而语,这既为我们的聚谈提供了“水涨”的条件,也提出了“船高”的要求。

这十多年来,我们三人,分别作为律师(中华全国律师协会刑事专业委员会主任)、检察官(最高人民检察院公诉厅厅长)、法官(最高人民法院刑事审判庭庭长),年龄在增加,阅历也在增长。现在只有文昌律师还在铁肩担道义,活跃在法律工作第一线,我和姜伟转岗几次,都已离开了司法工作岗位。这些年,蒋浩先生和一些学人曾多次建议对《刑事诉讼:控、辩、审三人谈》进行及时修订再版,但是因为工作、个人原因,都没能实现。是这次《刑事诉讼法》修订的契机和蒋浩先生的热心催促,让我们终于有了十几年后的重聚再谈。

刑事诉讼法被称为“小宪法”,因与公民权利保护息息相关,故而2012年《刑事诉讼法》修改引起了社会广泛关注。这中间,既有法律人职业性、专业性的关注,也有刑事案件当事人感同身受的体会,还有普通社会公众对热点的讨论。我和姜伟虽都已不在司法机关任职,但职业的敏感、法治的情怀一如既往。过往的职业经历和阅历的积累,加之对新的工作岗位的体悟,特别是姜伟在政法岗位担任重要领导职务,可能更有助于我们作为曾经的职业法律人、如今的党务工作者,从不同的站位、角度,对这部不断修订、更加符合国情、逐步臻于完善的《刑事诉讼法》有更全面、更深切的认识;对体会立法精神,回应社会公众关切之所思、所虑、所述,也许会更有独特意义。

正是基于这些考虑,虽然姜伟当时已离开最高人民检察院,我们仍然启动了这项工作,仍然从控、辩、审三方的角度展开讨论。哪曾想,在讨论进行了一轮以后,我也离开了最高人民法院的工作岗位。

就我个人而言,与《刑事诉讼法》结缘颇深。1996年、2012年两次代表最高人民法院参与《刑事诉讼法》的修改,并主持了最高人民法院有史以来条文最多、篇幅最长的司法解释——《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》制定的前半段工作。在此过程中,我与刑事审判庭和研究室的同事们,秉持忠实立法、客观公正的立场,尽最大努力通过制定司法解释来规范审判权的行使、促进程序公正的实现,以体现确保司法公正、推动法治进步的立法精神。在最高人民法院所承担的工作的性质,以及对《刑事诉讼法》有效惩罚犯罪和有力保障人权的作用的理解,使我对审判权的行使更加审慎,始终战战兢兢,如临深渊,如履薄冰,不敢有丝毫疏忽懈怠。

近年来,一些地方出现的“赵作海案”“二张案”等重大冤假错案,引发了社会高度关注,也使一般民众对通过刑事诉讼改革预防冤假错案产生了相当大的期待。

我国目前的刑事诉讼结构、制度和程序及其背后承载的法律价值和社会功能,是我们在“三人谈”中面对疑难和争议问题时求取共识的最重要基础。而针对修法后的新情况、新问题,我们力求在深度和广度上都能在原作基础上作出更有力度的拓展和延伸。这次聚谈,我们三人既有老友重逢的默契和驾轻就熟,也有对新著付梓的盼望。谈论中相合处会心微笑,相争时面红耳赤,屡屡擦出思想火花,我们为之陶醉,也期待能引起读者诸君的共鸣。

法的生命在于实施。希望我们这本书能有益于新《刑事诉讼法》及相关司法解释、规范的实施,能为控、辩、审法律共同体,为实务界、理论界学人和社会大众,提供一种探究《刑事诉讼法》的三维视角。中国法治发展仍在继续,也必将越来越好。这次“三人谈”,也算是我们为中国法治发展所尽的绵薄之力。

十年再谈控辩审

姜伟 / 文

(姜伟,1957年生,山东龙口人。曾下乡插队,入伍当兵。1978年考入中国人民大学法律系,先后获得法学学士、法学硕士、法学博士学位。自1985年起,在中国人民大学法学院教授刑事法学,先后任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师,期间赴日本任客座研究员一年。曾在北京市海淀区人民检察院任兼职副检察长三年。历任最高人民检察院检委会委员、公诉厅厅长,黑龙江省人民检察院检察长等职务。多次参与刑事立法修订工作。任中国人民大学兼职博士生导师,中国法学会副会长。现在中央政法委工作。)

距上一次我们三人谈论控、辩、审,时间已经过十余年。2012年《刑事诉讼法》的修改使我们又聚到一起。三位老友,几盏清茶,谈论关于刑事诉讼老话题的新问题,是一件幸事。

如今,虽然我和张军的工作有了变化,不再从事司法工作,但我们关注司法公正的情怀从未改变。酝酿《新控、辩、审三人谈》时,我尚在检察院工作,而讨论开始时,我已不再是控、辩、审的一方。我曾经犹豫过,是否继续参与这个课题,而张军、文昌的挽留和劝导,使我决定留下并参与其间,分享他们的研法心得。其实,我们的司法实践经验,需要这样的机会进行梳理。于是,历经一年之久,我们断断续续地完成了这个课题。

刑事诉讼是多方主体参与、多元利益交织、多维价值共融的司法活动。在刑事诉讼中,如何维护司法公正,兼顾各方权益,提高诉讼效率,是我们讨论每个问题时都会涉及的三大主题。可以说,控、辩、审的诉讼活动就是围绕着这三大主题展开的。关键是在处理控、辩、审三方关系时,怎么平衡这三大主题。

“三人谈”是交流的过程,也是争论的过程,更是学习的过程、提高的过程。我们有不同的职业经历,扮演不同的诉讼角色,考虑问题的视角不同,在一些问题上见仁见智、激烈争论是难以避免的。经过不同观点的碰撞、思想风暴的冲击,我从中获益良多。好在我们不仅追求理想,而且遵循理性,在一些重大问题上,往往能够根据法治精神和诉讼规律达成共识。

上一次“三人谈”,我与张军正在公诉厅和刑事审判庭的工作岗位上,诉讼角色的色彩较浓,与文昌律师之间,各种观点的交锋可能更直接一些。这次再谈,我与张军已先后离开了司法岗位,也许我们曾经的工作经历,会让我们自觉或不自觉地站在控方或者审判的立场讨论问题,但是,由于我们已经身处诉讼活动之外,所以我们能更加客观、更加理性地审视控、辩、审的立场,根据司法实务的需求,感悟刑事诉讼法的要求。

张军不仅是我的同学,而且是我的“同床”,是睡在我下铺的兄弟。论法学功底、审判经验,他是全国法院的翘楚。他主持刑事审判业务和刑事司法解释工作多年,对于刑事诉讼的理论与实务如数家珍。“三人谈”中他也往往充当审判长的角色,在纠结的话题中起到一锤定音的作用。

文昌律师被称为“刑事辩护第一人”,长期活跃在诉讼一线,他的经历、感悟最多。我们讨论的很多话题都是由文昌律师的问题展开的。也许没有文昌律师的参与,就不会产生这些接地气的话题,也难以形成一些兼具针对性和指导性的对策。感谢北京大学出版社的蒋浩先生。他的编辑素养、职业精神和服务意识,在法律出版界一直有口皆碑。如果不是他的倡导、组织、敦促,不会有十年前的“三人谈”,也不会有现在的“三人谈”。不知下次《刑事诉讼法》修改时,我们还能“三人谈”否?这是我的愿景,是否也是我们的愿景?

在探索与争论中前行

田文昌 / 文

(田文昌,1947年生。1968年下乡插队(老三届高中毕业),1971年回城,做过中学教师、工人、企业干部。1980年考入西北政法大学攻读法学硕士研究生。1983被年分配到中国政法大学执教,曾任法律系副主任,并做兼职律师。1995年辞职创办北京市京都律师事务所做专职律师至今。现任北京市京都律师事务所主任,全国律协刑事业务委员会主任,西北政法大学刑事法律学院名誉院长,中国法学会刑法学研究会常务理事,北京市刑法学研究会副会长,北京大学、清华大学、中国政法大学、社会科学院法学研究所、国家检察官学院兼职教授。在《刑事诉讼法》修订过程中,多次参加立法机关组织的研讨会、论证会。)

《刑事诉讼:控、辩、审三人谈》自2001年面世以来,受到法律界同行的广泛关注,这使我们深感欣慰!我以为,这本书突出的特点,就在于作者角度的多重性和理论与实务的交融性。当时,张军是最高人民法院刑二庭庭长,姜伟是最高人民检察院公诉厅厅长,我是中华全国律师协会刑事专业委员会主任。我们三人各自从不同的角度出发,对刑事诉讼理论与实务的问题进行评价、提出建议,有共识,也有争议,在一定程度上反映了对刑事诉讼制度的全方位思考。尤其是在对话中因观点的碰撞而闪现出的思路和观点,是闭门思考的时候难以捕捉的。

另外,我们三人研究的是同一个专业,又在各自的实务领域亲力亲为,在理论与实务的结合点上都有较深的体会和思考。所以,正是这些,使“三人谈”具备了较强的可读性。

今天,张军与姜伟的工作都已有所变动,但法律人的身份仍然没有改变。出于求真与探索的共同愿望,以《刑事诉讼法》的修订为契机,我们又进行一次新的对话,这是我们三人之间的讨论,也是与广大同行的讨论。希望我们的对话成为一块引玉之砖,能够激发起更加闪亮的火花。

十几年过去了,我们的法治进步了,理论和实务的水平提升了,但与此同时,暴露的问题和引发的思考也更多了。所以,讨论中所遇到的困惑也比以前更多了,而其中最突出的就是法治理念的问题。如果说,前一次“三人谈”的内容主要是侧重于具体的刑事诉讼制度,这次“三人谈”的内容则更加侧重于理念问题。前后两次对话在内容上可以体现出一个由浅入深的过程。正因为如此,在讨论问题的同时,甚至在激烈争论的同时,我们自己也有许多困惑。所以,我们对话的本身也是一种求教的方式,希望通过本书的问世,求教于更多的同行,引发出更多的思考。

由于我国法治建设的历史太短,我们的刑事诉讼制度和理念还相对落后,但是,任何事物的发展都是需要争取和推动的,对于诉讼制度改革的深化不可能一蹴而就。历史的车轮必然会向前行进,这是不以人的意志为转移的,但是,历史前进的速度却与人们的努力推动密切相关。所以,希望有更多的人成为历史发展的积极推动者。

在探索中前进,在前进中探索;在争论中发展,在发展中争论;在探索和争论中共同提升。这正是我们对话的初衷和目标。